比丘尼御所由来の

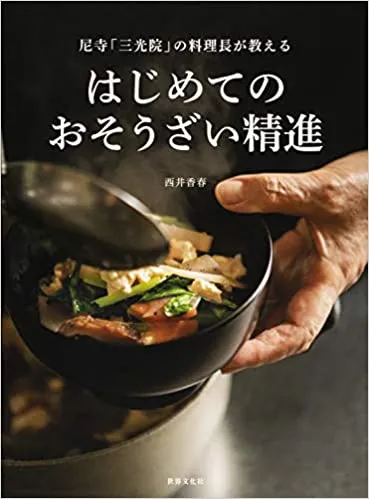

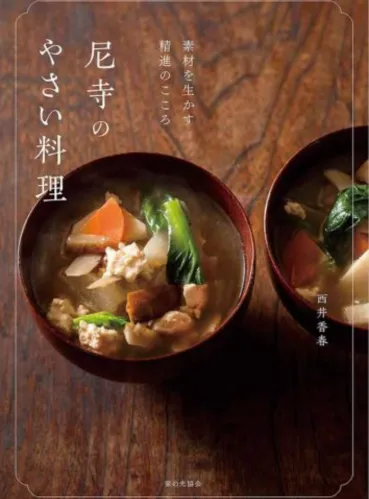

三光院流精進料理

今はもう存在もしない通玄寺の開山以来、

680年の伝統ある比丘尼御所における御所流精進料理。

五歳からの尼門跡寺院(比丘尼御所の近代名称。明治政府が皇室から寺院に

皇女を移してはならないとの通達が出されたため、

何度かの名称変更の後に定着)

育ちの米田祖栄和尚様が、竹之御所流の食文化を三光院に移して一般に公開。

現状では日本唯一となった形式の御所流精進料理です。

(西井香春先生のお弟子さんが、幾つかの寺院などで提供していますが、

現時点では一般向けに恒常的に提供されている場所は三光院以外にはありません。

希望される方からの相談は随時受け付けています)。

宮中の雅さと、禅の精神が融合した『雅寂』と呼ばれる独自の食文化は、

決して派手ではないですが、華やかさや一種の贅沢さも色濃く残り、

僧侶由来の質素な精進料理とは一線を画します。

門外不出で一般提供されていないものも含めて、伝統食や行事食も大事にしている一方で、

原理主義に陥らずに新しい文化も柔軟に取り入れて進化を続けています。

料理のお浄財だけで運営されていることもあり、一般の方の価値観や要望にも対応

(器に塗り物も採用、椅子席での食事など)したり、禅的思想を加味させた上で、

新しい献立(木枯し、インドのウサギなど)も付け加えてきました。

三光院で重要視している食禅、作務禅においては、形式禅とは異なり

「個々にとっての正解があるだけで、共通の正解はない」とされています。

こうした禅的思想とも相まって、今や御所流精進料理は、

三光院独自の食文化として定着しております。

米田祖栄和尚様は精進料理大辞典の中で

「お料理だけを取り出して皆様に賞味頂いておりますが、

決してお料理だけではその味や心は語れません」とおっしゃっています。

その上で、三光院の精進料理は前情報なしでも十分に楽しんでいただけるとの自負がございます。

堅苦しい、地味な配膳、薄味料理、などの偏見が精進料理に多いのも存じておりますが、

是非一度、三光院で『雅寂』を感じていただけれたらと存じます。