寺子屋三光院は、

日本文化の体験玄関です

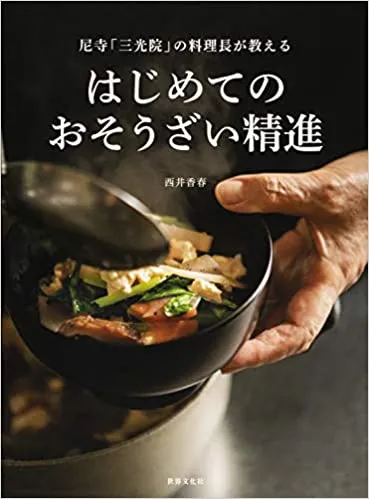

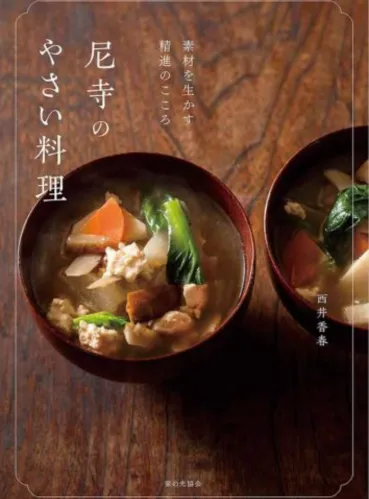

日本料理の四大源流と呼ばれる伝統的かつ代表的な料理の中でも、

最も古い歴史を持つ精進料理

(飛鳥時代からの精進料理、室町時代からの本膳料理、

安土桃山時代からの懐石料理、江戸時代からの会席料理)

その中でも僧侶向けの修行飯とは異なり、

比丘尼御所において皇女向けに発展してきた背景を持つ

三光院の精進料理は、現状では日本で唯一の存在です。

雅寂と表現されるその特徴は、

質素さよりも一種の贅沢さや華やかさがまとわれており、

全ての献立に禅的思想が加味されています。